空に関する実験を紹介します。簡単にできますので,ぜひ自分でもやってみたらいかがでしょうか?

空が青空や夕焼け色になる実験を行うのですが,それを理解するには太陽にはどんな色が含まれているか知っておく必要があります。そこで,以下の三つの順番でお話しします。

- 太陽の光を分ける実験

- 青空や夕焼け色を再現する実験

- 2で学んだことをとおして自分で考えていただきたいこと

太陽光の色を分けてみよう

昼間の太陽はどんな色をしていますか? 白っぽい色をしていますよね。この白っぽい色の中にはどんな色が入っているか,ペットボトルを使って色を分解(理科の言葉でいうと分光)してみましょう。

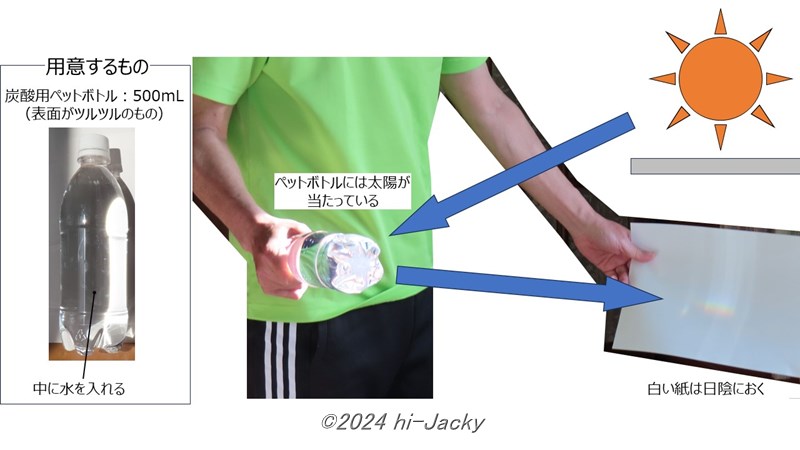

用意するのは500mLの炭酸飲料用ペットボトルです。その中に水をいっぱいに入れましょう。ペットボトルの胴体は丸いので,ここに太陽の光をとおして反射させると,虹のように太陽の光の色を分けることができます。

部屋の中で,窓から直射日光の光が差し込んでいるような場所を探し,ペットボトルに直射日光を当てましょう。そして,日かげに白い紙を置くと虹色が出ている場所を見つけることができます。写真を参考に,虹色が出る場所を探してみてください。

虹色を観察すると,太陽の白い色の中には,青や赤の色が含まれていることを理解できると思います。

空の色の実験,青空・朝焼け・夕焼け

太陽の白い光の中には青や赤の色が含まれていることを理解したら,こんどは空の色の実験をします。空の色は大気のなかにある空気の分子などで光が散乱(レイリー散乱)することが原因です。そこで,水の中に光を散乱するものを混ぜてやって,青空や夕焼けを再現します。

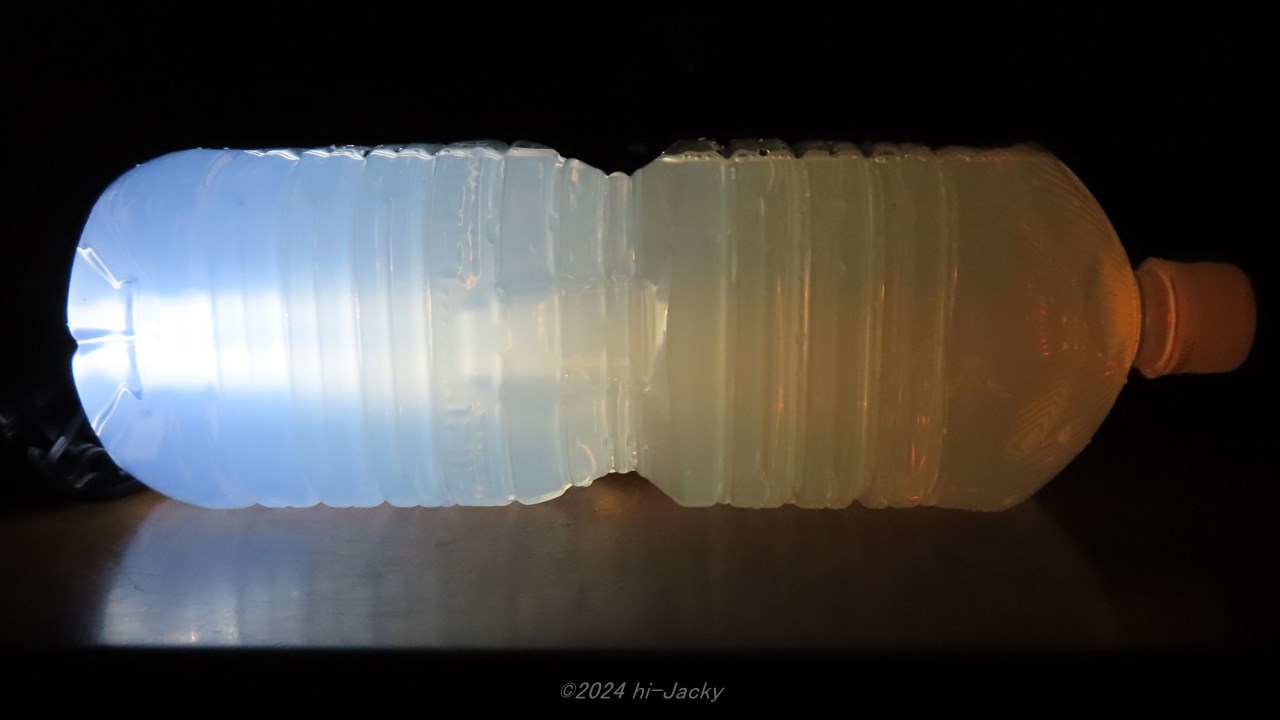

散乱するものは,光の波長に近いサイズが良いのですが,ここでは「メーカ:リンレイ,オール 床用ワックス」を使用します。水に溶かす分量は,水1.5Lに対し,床用ワックスを4mL程度が良いかと思います。この条件で作ったものを500mLのペットボトルに入れ,横からLEDライトで照らした結果が下の写真です。LEDに近いペットボトルは散乱された青い光が見えて,水が青く見えます。LED光源から離れたペットボトルでは,散乱により光の中の青い成分が弱くなったものが届くので,残っている赤い光が優位にでて,水が赤っぽく見えます。

下の写真はペットボトルではなく,傘用のビニール袋に床用ワックスを溶かした水を入れたものです。光の進む距離がペットボトルのときより長くなっているので,床用ワックスの濃度はペットボトルを使ったときより薄くしてあります。光の加減を見ながら調整するといいです。この写真の一番右端の光は本当の夕焼けのような色をしています。

自分で考えよう・月食の色はなぜ夕焼けみたいな色?

夕焼けの実験をしていて,月食の色を思い出しませんでしたか?

下の写真は2022年11月8日の皆既月食のときのもので,天王星食が起きるということでも話題となりました。月が地球の影に入っても,月の色は真っ黒になるわけではなく,赤銅食をしています。これはなぜでしょうか? これも,夕焼けと同じように,光が地球の空気を通ってくることが関係しています。

是非,自分で考えてみてください。

空の色に関する簡単な実験を紹介しました。ワックスが目に入らないようにするとか,傘用のビニールを使った実験は水浸しになるのでお風呂でやるとか,安全には気を付けてやってみてください。