飛行機雲は人工的なものですが,飛行機雲の周りの空気が湿っていれば,10分以上消えないでいることがあります。できてから最初の10分間は飛行機雲と呼ばれますが,10分を超えて持続する場合「Cirrus homogenitus」(飛行機雲由来巻雲)と呼ばれます。さらに雲が持続し続けて,より自然な外観に変化すると,その雲の分類は「homogenitus」から「homomutatus」(飛行機由来変異雲)に変化します。言葉の起源はラテン語で,接頭辞「homo-」は「人間」を,「genitus」は「創造された」,「mutatus」は「変わった」を意味します。

さあ,それらを写真で見ていきましょう。

参考)https://cloudatlas.wmo.int/en/homogenitus.html

飛行機雲由来巻雲

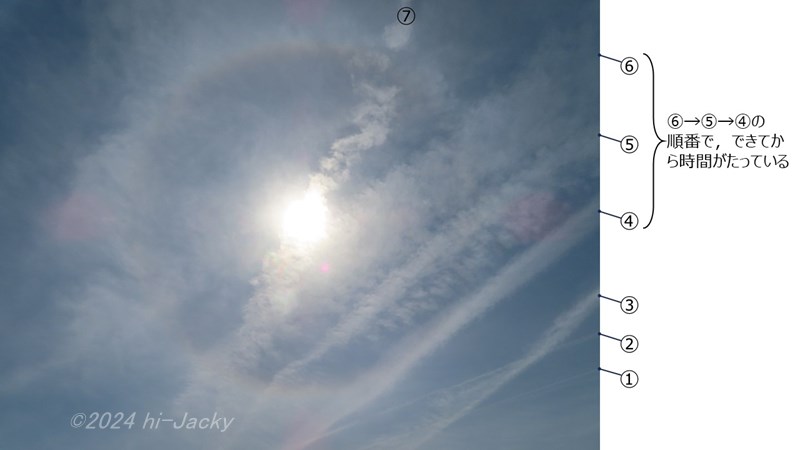

下の写真では太陽の周りに内暈が出ています。暈が出ているということは上空に氷晶が漂っていて,薄い雲があるということです。これは,ちょうど飛行機が飛ぶ高さが湿っていて,できた飛行機雲が消えずに残りやすいということを意味します。写真に写っている飛行機雲の本数を数えると,7本はあるということがわかります。これらの飛行機雲の中から,④⑤⑥の3本に着目してみましょう。

これらの飛行機雲はできてからの時間順に並んでおり,⑥が一番古く,④が新しいです。そのため,時間による変化の様子がとてもよくわかります。④は飛行機雲ができてそれほど時間がたっていないため,あまり広がっていませんが,⑤→⑥となるに従い,モワモワした感じになって広がっていきます。⑥は帯状に広がっているので飛行機雲由来だとわかりますが,そうでなければ飛行機雲由来とわからないような自然な感じの雲となっています。

下の写真は飛行機雲のできたところの空気の湿り具合(湿度)で,飛行機雲の残り方が異なるところを示したものです。この飛行機雲は雲の辺縁にできましたが,雲に近いところは飛行機雲が残っているのに対し,雲から離れて青空のところにある飛行機雲は消えようとしています。

つぎの写真にあるような飛行機雲の形状は頻繁に現れるもので,いろいろな方が着目されています。しかし,日本語の文献を調べてもなかなか適当なものが見つかりませんでした。英語の論文を探したら詳しいものがあったので,それを参考にして説明をさせていただきます。

参考)https://doi.org/10.1002/wea.2765

飛行機雲から小さな塊が垂れているように見えます。それらは,「Lobular cloud (小葉状雲)」などと呼ばれていますが,歴史的には以下のような表現がされてきました。

「Drop-like formations(雫のような形)」

「Blobs(塊)」

「Pendant swellings like inverted mushrooms(逆さキノコのようなペンダントの膨らみ)」

「Puffs(パフ)」

「Clumps of condensate(凝縮の塊)」

「Smoke rings(煙の輪)」

「Tear-drop structures(涙の雫構造)」

「Mammatus(乳房)」

これは以下のようにして形成されます

- 飛行機の翼端で発生したふたつの翼端渦が,やがておおよそ等間隔で互いに曲がり,最終的に結合して一連の円環状のリングを形成

- リングができると渦度が飛行高度より下方に移流

- やがてリングの渦が弱まると下降速度が遅くなり,飛行機の飛行高度から数十から数百メートル下まで行って終了

このようにして,飛行機雲の小葉状雲はできます。ブルーインパルスの作ったハートでもそれを見ることができます。ハートがヘロヘロになってしまっているところから,飛行機雲ができてから少し時間がたっていることを感じていただけると思います。

つぎは,飛行機雲が尾流雲をともなう巻雲に変化したところです。尾流雲というのは,雲から垂れ下がった尾っぽのようなものです。この写真は北アルプスの焼岳頂上(標高2455m)で撮影したものです。山の頂上よりかなり高いところに雲ができていることがわかります。

最後に,2本の飛行機雲が並んで広がっている様子を示します。上空は穏やかなようですが,飛行機雲の途中に流れの少し違うところがあるようで,飛行機雲がジグザグしています。

消えずに残った飛行機雲たちはいかがでしたか? よく見るといろいろな顔を見せてくれるので,皆さんも一度探してみたらいかがでしょうか? そして,上空はどんな状態かな考えてみるのもよいかもしれません。