色を分けるというとプリズムを思い浮かべる方が多いと思います。プリズムは光の波長による屈折率の差を利用して色を分けており,虹はこの原理で現れます。色を分ける方法は他にもあり,回折で起きる現象として彩雲や太陽の周りが色付く光環などがあります。

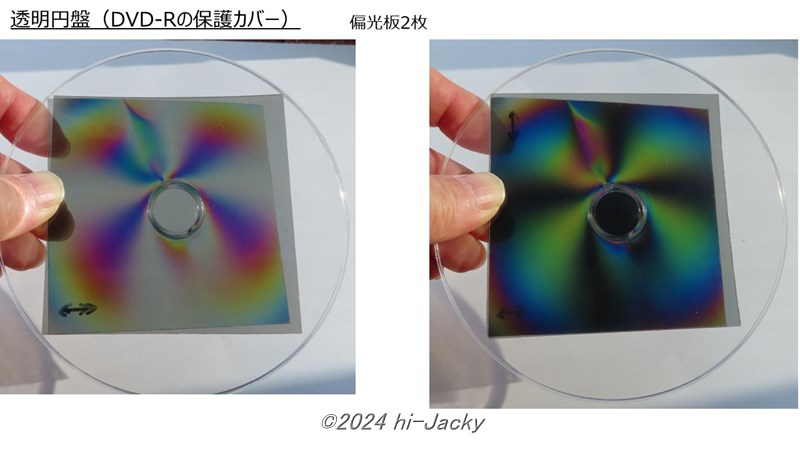

今回はこれらの原理と異なり,偏光の状態を変化させて色を分ける実験をしましょう。最初に紹介するのは,偏光板2枚とセロハンテープがあれば簡単にできる実験です。つぎに,透明プラスチックを透過した光を観察します。最後は,色とは関係ありませんが,偏光板を使った身近な製品があることを紹介します。

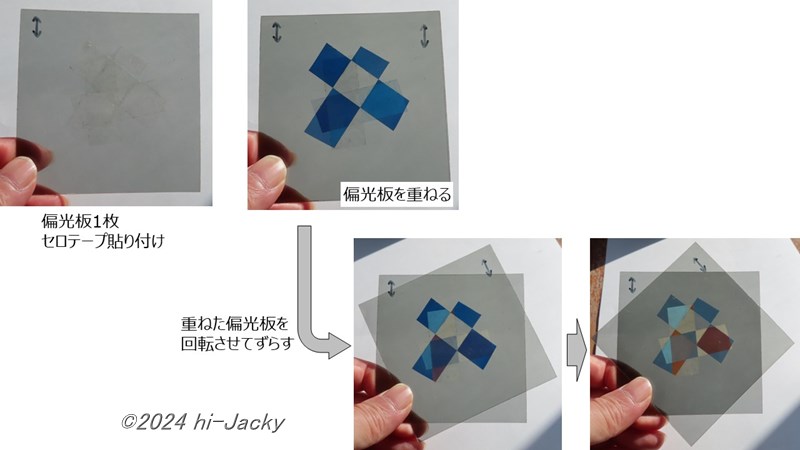

セロハンテープの厚さと偏光板の向きでいろいろな色を作ろう

まずは偏光板とセロハンテープで実験をします。用意するのは

- 偏光板2枚,インターネットの通販で購入できます

- セロハンテープ

セロハンテープを1枚の偏光板に貼り付けます。テープの厚さを変化させた場合の色の付き方を観察したいので,テープの重なりのパターンをいろいろ変えて貼り付けてみてください。

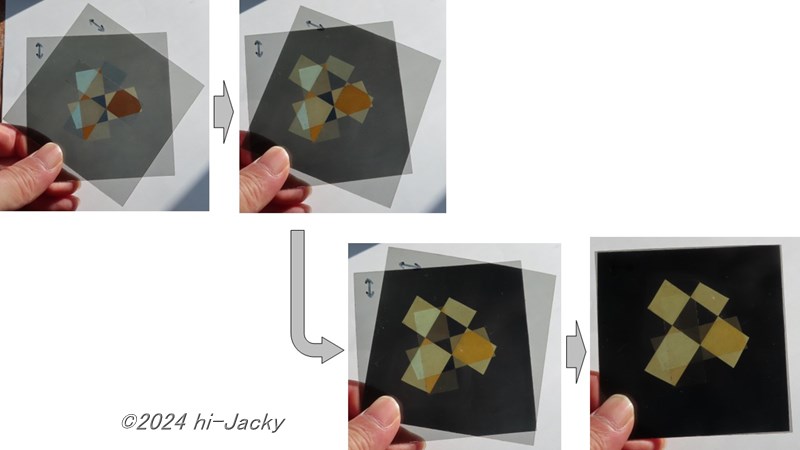

偏光板のテープを貼った面の上に別の偏光板を重ねます。セロテープが偏光板でサンドイッチみたいにはさまれました。すると,ある部分に色が付いて見えませんか? そこから重ねた偏光板を回転させて,重なり具合を変えていきます。色の付き方がどんどん変化していく様子が見られると思います。

偏光板はある向きに揺れる光だけを通す性質があります。1枚の偏光板を通ると光の揺れる向きが1方向にそろいます。セロテープを通るとその揺れる向きが変化するのですが,セロテープの厚さに応じて変化の仕方が異なります。さらに,色によってその変化の仕方が違います。

セロテープを通ってきた光は,もう1枚の偏光板を通りますが,これはフィルタのような働きをします。この偏光板を通過できる向きに揺れている光だけが通って,目で見ることができます。ですから,テープの厚さや光の色によってこの偏光板を通ったり通らなかったりする色が決まります。その結果,色がついて見え,フィルタの働きをする偏光板の向きを変えると色が変化します。

上の例では,テープの貼り方は単純な形状にしました。しかし,絵を描くように凝った貼り方をすればアートになります。いろいろ試して遊んでみるといいですよ。

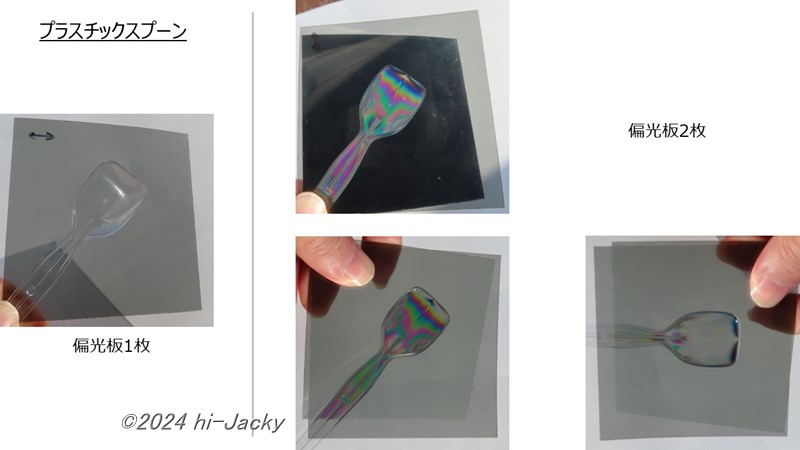

透明プラスチックに色を付けて見てみよう

つぎは透明プラスチックを2枚の偏光板でサンドイッチして見てみます。まずはコンビニでプリンなんかを買ったときにいただく透明なプラスチックスプーンです。1枚の偏光板の上にプラスチックスプーンを置き,さらにその上にもう一枚の偏光板を乗せます。スプーンはどのように見えますか? スプーンに色が付いて見え,それは場所によって変化していることがわかりませんか? また,スプーンの向きや偏光板の向きなども変えていろいろ見てみましょう。

プラスチックは射出成型といって,溶けた材料をスプーンの型に流し込んで冷えて固まらせて作っています。冷えて固まるときに,スプーンの中で押し合いへし合いする力(内部応力)が残りますが,その力により透明材料の光の偏光のさせ方が影響を受けるのでこのような色がついて見えます。

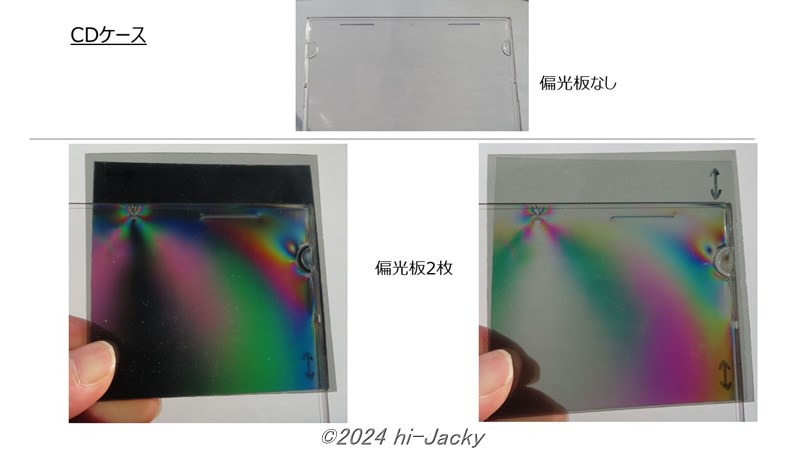

つぎは,CDケースを見ます。これもきれいな色が付いて見えます。

以上のふたつの例では,スプーンやCDケースに外から力を掛けませんでしたが,外から力を掛ければ色の付き方も変わってきます。力を掛けた場合と掛けない場合で色の違いを比較すれば,どこにどのくらい力(応力)が働いているかということを調べることもできます。これは光弾性と呼ばれています。

偏光板を使った身近な製品

今回は偏光板を使っていろいろな色を見てきました。最後に,偏光板のことをよく理解していただくために,偏光板を使った身近な製品について紹介します。

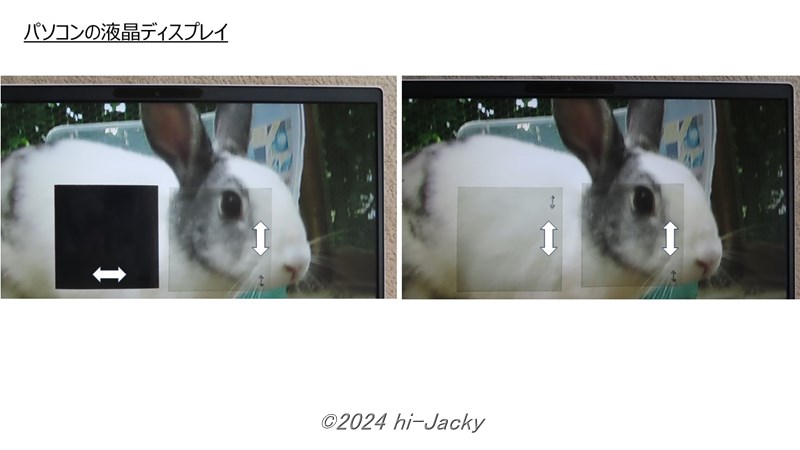

まずはパソコンの液晶ディスプレイです。ディスプレイの上に偏光板を置いてみましょう。そのとき,偏光板を通過する光の揺れる向きを90°変えたらどうなるでしょうか? 90°変えると,一方の偏光板の光は通りますが,他方の偏光板の光は通りません。このことから,ディスプレイには偏光板が使われていることがわかります。

液晶ディスプレイは2枚の偏光板の間に液晶をサンドイッチした構成となっており,あいだにはさんだ液晶に電圧をかけると並びが変化することを利用して,光が通ったり通らなかったりの制御をしています。そのため,出てくる光は偏光しています。

つぎはカレンダ,温度計,時計などで使われている液晶ディスプレイの例です。ここにも2枚の偏光板を向きを90°ずらして置いてみました。片方は光が通過し,他方は光が通過しないことがわかります。ここでも偏光板が使われていることがわかります。

偏光板を使ったいろいろな実験を紹介しました。ネットにもいろいろな情報が載っているので,自分で調べて,いろいろ工夫すると面白いと思います。簡単な実験なので是非試してみてはいかがでしょうか。