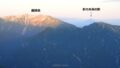

本宮山の頂上には砥鹿神社奥宮があります。その境内には千年杉(下の写真)という立派な杉が生えており,歴史を感じさせてくれます。神社の周りには森が広がり,四季折々でいろいろな顔を見ることができます。

先日,その森を訪れたとき,最初の写真に示したように木の表面が赤くなった檜を発見しました。不思議だなと思って調べてみると屋根に行きつきました。今回は,赤い檜の森から屋根について考えていきましょう。

赤い檜の正体は?

赤い檜の写真を示します(下の写真)。よく見ると木の上の方は普通の色をしていて,下の方だけ赤くなっています。赤いところはつやつやしていて,比較的新しい状態であることがわかります。どうも木の表面にあった皮がはがされて,内側の赤い皮が残った状態になっているようです。

調べてみると,檜の皮は屋根の材料としてはがされていました。赤い内側の皮(内樹皮)を残して外側の皮(外樹皮)をはいでいます。皮をはぐ様子は下記参考サイトに写真付きで紹介されています。木の結構高いところまで皮がはがされていますが,職人さんが木に登りながら根本側から上に向かって皮をはいでいきます。

参考)https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/okayama/work/hiwada.html

木の皮をはぐといえば,「熊の皮はぎ」というものが知られています。ツキノワグマが針葉樹の皮をはぎ,内樹皮やその内側の形成層(木の細胞が分裂し,木を太らせるもと)をかじり取るものです。熊は木がその先どうなってもかまわないので,そこまでかじり取ってしまうのですが,これをされた木は異常を起こし,全周の皮はぎをされたら枯れてしまいます。

それに対し,職人さんたちは皮をはいだ後も木に生きていてもらい,10年ほどしたらまた皮をはがさせてもらうので,上手にはいでいきます。

参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsrt/42/1/42_74/_pd

植物を素材を使った屋根たち

いにしえより,日本では植物を使って屋根を葺くことがされています。以下のようなものがあります。

参考)https://murakamisyaji.com/traditional-techniques/

- 檜皮葺(ひわだぶき):檜の皮を使って屋根を葺くもので,日本独特の手法です

- 杮葺(こけらぶき):椹(サワラ)や杉,栗などの板を小割にしたものを葺くものです。杮(こけら)とは「木材を削った木片。削りくず」という意味があり,「こけら落とし」の「こけら」のことです。ちなみに,「杮(こけら)」の漢字は「柿(かき)」とは違います。PCで入力していても「こけら」の方は環境依存文字と出てきて,皆さんのデバイスできちんと表示できているか心配になります。

参考)https://jocr.jp/raditopi/2021/10/17/395145/ - 茅葺(かやぶき):植物の茎を使って屋根を葺くものです。白川郷の合掌造りが有名です。

檜皮葺

檜皮葺の代表的な建物として長野の善光寺本堂があります(下の写真)。長野へは何度も訪れたことがあり,善光寺参りも行くたびにしています。善光寺本堂は檜皮葺屋根の面積日本一です。

参考)https://www.kawarayane.com/gekitan/roof-style/0014.htm

同じ善光寺でも,本堂の前にある山門の屋根は栩(とち)葺きで,檜皮葺ではありません。栩葺きは杮葺きと同じように木の板を使いますが,使う板の厚さが少し厚いです。山門は2002年~2007年の間,大規模な修復工事が行われ,その前までは檜皮葺だったものが,建立当初の栩葺きに復元されました。

こけら葺き

杮葺きの例をふたつ紹介します。ひとつは金閣寺です。サワラの板が使われており,板が竹くぎを使って幾重にも重ねて固定されています。

金閣寺の屋根は遠くから見ていたのでよくわからないかと思います。そこで,改修中だった銀閣寺の屋根を見てみましょう(2009年3月1日撮影)。吹き替えられたまっさらな屋根が見えると思います。木の色をしていて,木が何枚も重ねられている感じをつかめるかと思います。

茅葺

最後は茅葺です。白川郷のモノがあまりにも有名です。定期的に葺き替えられているので,その様子をニュースでご覧になったことがあるかと思います。また,火災から守るために放水銃から一斉に放水する訓練がされ,その光景を撮影しに全国から人が集まったりします。維持は大変かと思いますが,一度泊まって,囲炉裏を囲んで鮎の塩焼きでも食べてみたいと思います。

まとめ

本宮山で見た赤い檜の森から,植物を材料としたいろいろな屋根を見てみました。これらの建物を維持していくのは大変かと思いますが,どの建物も昔から関係者の努力でいままで受け継がれてきました。これからも未来に向かい,維持継承されていくことを願っています。