「トンボのめがねは水色」と歌にありますが,青空のもとでトンボが飛んでも水色メガネにはなりません。また,トンボの眼について調べてみると「複眼」という説明はたくさんありますが,それ以上の説明はなかなか見つかりません。今回はトンボの眼を観察し,いろいろ考えてみましょう。

トンボの眼は何色か?

メガネをかけて青空を見たとき,メガネが水色に見えるとすれば,そのメガネの性能は相当悪いものと考えられます。皆さんがかけているメガネを見ると,できるだけ光が反射しないように反射防止コーティングがされていると思います。メガネが水色に見えるということは,入ってくる光が反射しているということで,眼に入る光の量が減ってしまいます。

それはそうと,トンボの眼の色は何色でしょうか? 本宮山で出会ったトンボたちの顔を並べたのが最初に示した写真です。体の赤いショウジョウトンボはの眼は真っ赤です。ハラビロトンボとオオシオカラトンボの眼は黒です。サングラスをかけているようです。ウスバキトンボとヒメアカネは眼の上側(背側)が茶色く,下側(腹側)は水色や黄色になっています。シオカラトンボはオスとメスで眼の色が違います。キイトトンボの眼は丸く,きれいな緑色をしています。

トンボによって眼の色はいろいろあります。

トンボの眼は単なる複眼ではない

トンボの眼は個眼がたくさん集まった複眼です。下の写真はヒメアカネのドアップです(2025年10月21日撮影)。眼の上側にピントが合って個眼の作る模様が見えます。

より個眼のわかる写真(2025年11月26日撮影,ヒメアカネ)も撮れました。

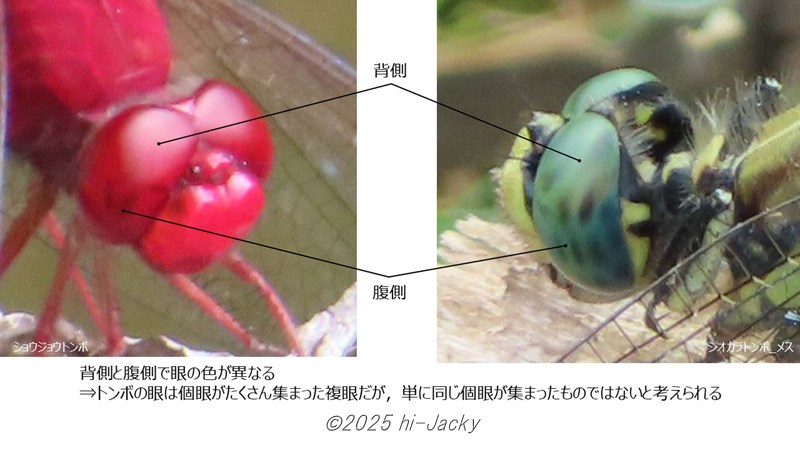

眼をよく見ると上側(背側)と下側(腹側)で少し色が違うことがわかります(下の写真)。最初の写真に示したウスキバトンボやヒメアカネの眼は背側が茶色でよりはっきりその違いがわかります。

アキアカネの眼を詳しく調べた結果によると,複眼の背側と腹側で以下の構造的な違いがあることがわかりました。

参考)トンボの複眼は色覚遺伝子多く超多彩

- 背側では1つ1つの個眼が大きいのに対して、腹側では個眼は小さい

- 細胞内に蓄積する色素が異なる

- 背側では紫外線(300nm)〜青緑色(500nm)の短波長によく反応し、腹側では紫外線から赤色(620nm)までの幅広い波長に応答する

特に3項目の光に対する感度の違いは,背側の複眼では短波長を感じることで青空を背景に飛んでいるほかの虫や鳥などを主に感知し、腹側の複眼ではの長波長で地表の環境、繁殖相手や餌などを認識していると考えられています。

ウスバキトンボやシオカラトンボの場合は2項目の蓄積する色素が異なることは,写真をみたところわかりませんが,眼の色が背側と腹側で異なることからアキアカネと同じような波長に対する感度違いはあると推定されます。

まとめ

トンボの眼のことをインターネットで調べると「複眼」の説明でおわっているものが多いです。いろいろ調べたのですが,私の中で整理できていないことがたくさん出てきました。眼の色は何で決まるのか? 眼に模様が見えているけど,その模様はどうしてできるのか? 今回紹介した眼の感度の研究成果は2015年に発表されたもので10年前のものです。まだまだ新しい成果が出てくることが期待できます。それらをきちんと理解してこのブログで報告できるようにしていきたいと思います。

改訂履歴)

2025年10月21日 ヒメアカネのドアップ写真を追加し個眼の様子を説明するところを追加

2025年10月28日 ヒメアカネの個眼のわかる写真を追加

2025年11月26日 ヒメアカネの個眼のわかる写真を差し替え(よりわかる写真が撮れたため)