2025年9月26日,空を見上げたらいろいろなものを見ることができました。今回は,その中から飛行機雲彩雲について詳しく観察するとともに,それを撮影するのがなぜ難しいかを考えます。

幻日と彩雲

記事の一番最初に掲載した写真には,幻日と彩雲が写っています。幻日は空に浮かぶ氷の粒(氷晶)が光を屈折することによっておこる現象です。このことから,空に氷晶があることがわかります。一方,空に浮かんでいる塊の雲は色付いて彩雲となっています。色を強調した写真を下に示します。この彩雲は幻日を作っている上空の薄い雲より高度が低いところにあるのが目で見てわかります。彩雲の雲は氷の粒ではなく水の粒でできており,光の回折で色付いて見えます。そんな空を見ていたら,飛行機雲を伴って飛行機が横切っていきました。これはいいものが見えそうだと直感し,飛行機雲を追いかけました。

飛行機雲彩雲の時々刻々

追いかけた飛行機雲にも彩雲が現れました。「飛行機雲彩雲」と呼ばれるものです。飛行機雲彩雲は以下の要因により時々刻々変化するためきれいに見えている期間は大変短く,写真を撮るのに苦労します。

- 飛行機と太陽の相対位置が時々刻々変化するので,きれいに見える時間がわずか

⇒光の回折には飛行機と太陽の相対位置が影響するため - 飛行機雲を形成する粒の成長により粒径が変化し,光の回折に影響

⇒飛行機に近いところと遠いところで彩雲の様子が異なることでも感じられる

今回は18秒の間に4枚の写真を撮影しました。撮影開始後18秒で飛行機雲の色はかなり薄くなっています。シャッターチャンスは短いです。

1枚目,翼の上面で空気が減圧膨張し,温度が下がって水の粒が現れました。それが飛行機の後方に薄い雲を形成し,青~黄色になっています。ここでは空の水分量が相対的に小さい部分があって,飛行機雲に一部穴が開いています。また,穴の左側の雲は急激に濃くなっており,赤っぽい色が混じっています。

5秒後,飛行機雲彩雲がきれいに色付きました。飛行機が時速800km/hで飛行していたと仮定すると,1枚目の写真から1.1kmくらい進んだところです。

12秒後,彩雲の色が少し薄くなりました。

18秒後,ほとんど色付きはなくなりました。飛行機に近い側の雲も薄くなっています。

飛行機雲彩雲の周りをよく見れば

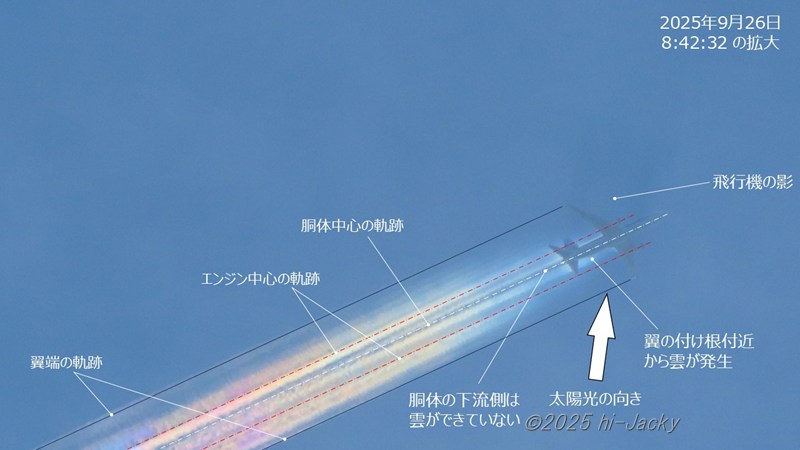

彩雲が一番きれいに見えたときの写真をもう少し詳しく見てみましょう。上空に薄い雲があるおかげで飛行機の影がわずかに見えており,太陽光の向きが読み取れます。写真に記入した各線は以下のとおりです。

- 白線:胴体の中心軸を伸ばしたもの

- 黒線:胴体の中心線と並行に翼端を通る線を引いたもの

⇒これが翼端の軌跡と推定 - 赤線:胴体の中心線と並行にエンジンの中心を通る線を引いたもの

⇒これがエンジン中心の軌跡と推定

主翼の減圧でできた飛行機雲なので,翼端の軌跡の間に飛行機雲ができています。雲は主翼の付け根付近から発生し,飛行機から離れるに従い雲の部分が広がっています。

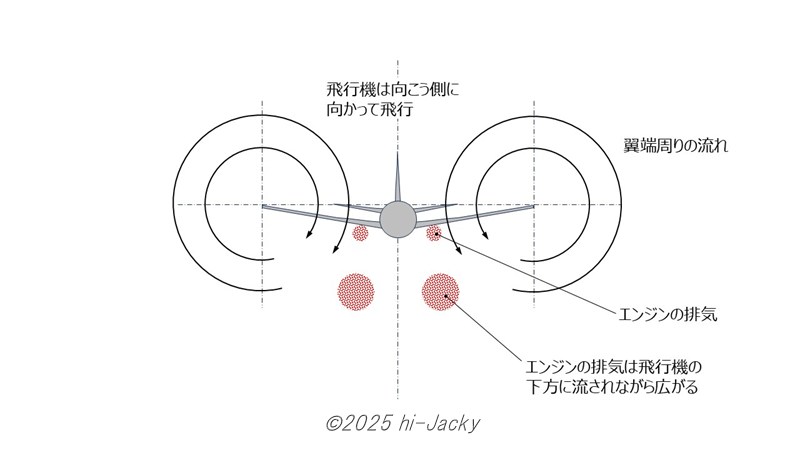

右エンジンからでた排気ガス中にあった水分が凝縮し,エンジン中心の軌跡に沿って色の濃い雲の筋を形成しています。ただ,飛行機から離れると赤線からずれていきます。これは翼端周りにできる旋回流の影響によりエンジンの排気が下方に流されるからです。

左エンジンからでた排気ガスについては,明確な筋は見られません。主翼の減圧で雲ができることから空は湿っていると考えられるので,エンジンの排気ガスが凝縮し,ここでも雲ができてもよさそうですが,ここの現象の理解はできませんでした。

まとめ

今回は飛行機雲彩雲について考えました。この写真を撮影するとき,飛行機雲彩雲の全体を撮影するのか,飛行機付近を拡大して詳細を撮影するのか迷うこともあります。シャッターチャンスが限られるため,そこは瞬時に判断し対応することが求められます。なかなか難度が高い被写体です。