皆さんは高校の物理で「ニュートンリング」というものを習いましたか? ニュートンリングはガラス板の上に大きな半径Rの球面を持つ平凸レンズを下向きにして置き,上方から垂直に波長λの単色光を入射させると,同心円状の明暗の縞模様が見られるというものです。これは,レンズの下面で反射した光とガラス板の上面で反射した光が干渉して生じたものです。

高校の物理ですから,モデルを単純化することで理解しやすくするため,「単色光」や形状が単純な「平凸レンズ」を使用しています。光の干渉縞は「単色光」や「平凸レンズ」でなければ見えないということはなく,ガラス板を2枚重ねて白色光をあてても見ることができます。白色光はいろいろな色の成分を含んでおり,太陽光やLEDライトの光がこれにあたります。ガラス板2枚とLEDライトなら家庭に普通にあるので,自分でも簡単に実験ができます。

なお,工業的には波長がわかっている光を使った方が測定精度が出るので,今回の実験はあくまで身近なものを使って結構いい感じのデータが得られるというものです。

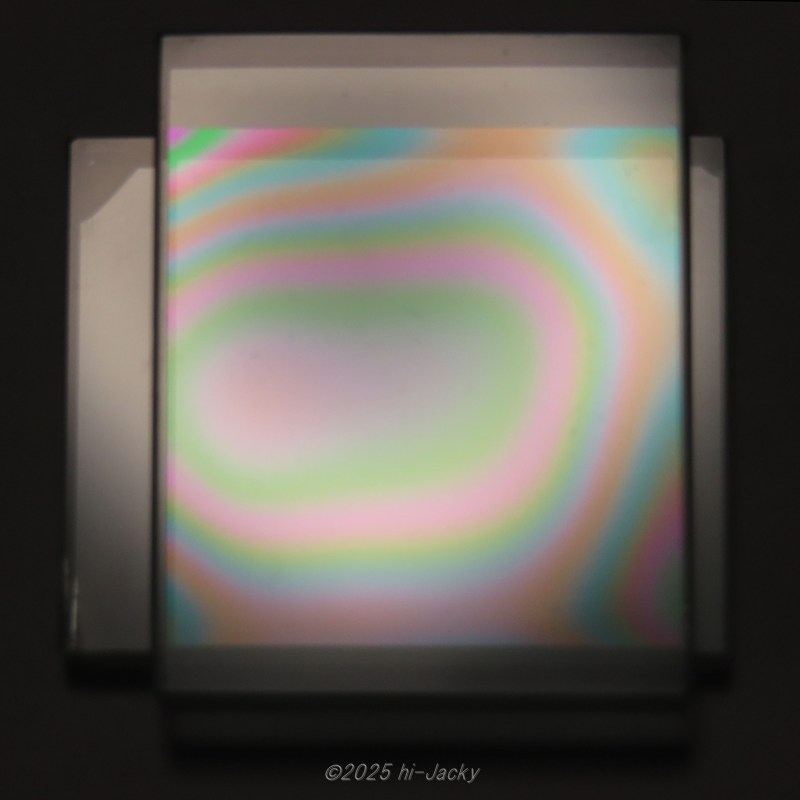

2枚のガラス板の間にできた光の干渉縞

同じ形状の2枚のガラス板を重ねました。重ねていることがわかるように,ガラス板の長辺の向きが90°ずれた位置で重ねてあります。そこにLEDライトの光をあてて撮影したものが下の写真です。きれいな色の模様が現れました。ガラス板の表面は湾曲しているので,ガラス板の間の隙間に分布があり,このようなきれいな干渉縞が見えています。

なぜいろいろな色の干渉縞ができるのか?

よくある干渉縞の実験では,「きれいだね」で終わってしまうことが多いのですが,ここでは以下のふたつのことについて考えてみます。

- なぜいろいろな色の干渉縞ができるのか?

- 干渉縞からガラス板の間の隙間がどのくらいか求めてみる

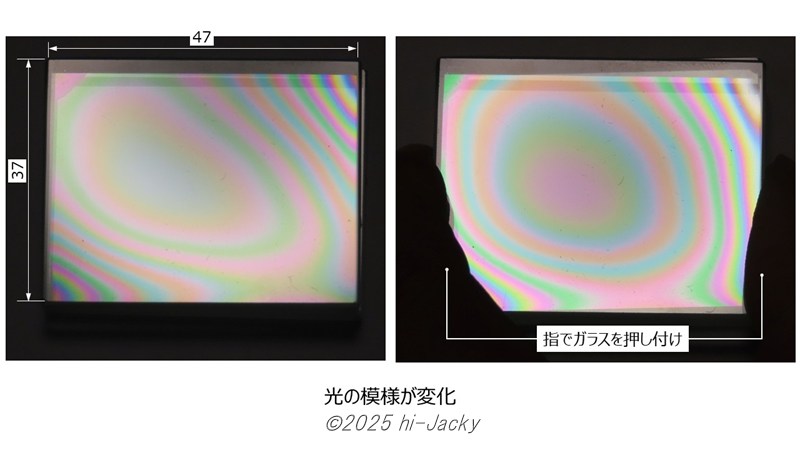

下の写真は2枚のガラス板を重ねたもので,左側は単に重ねたもの,右側は上側のガラス板を指でつかんで押し付けたものです。指で押し付けることにより隙間の分布が変化し光の模様が変化しています。

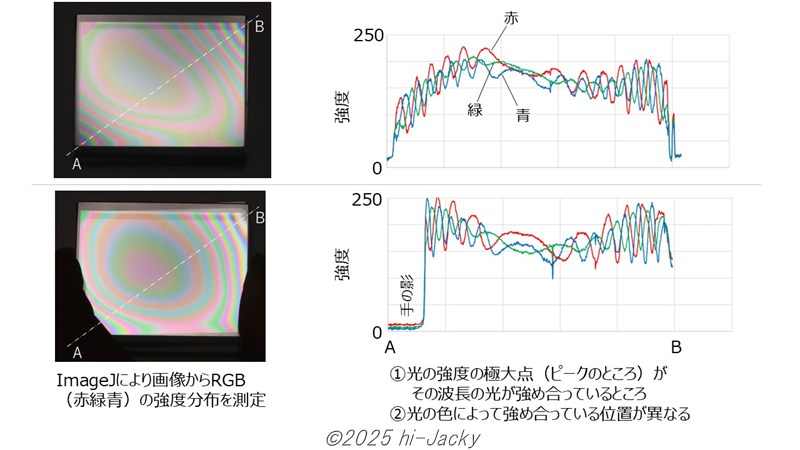

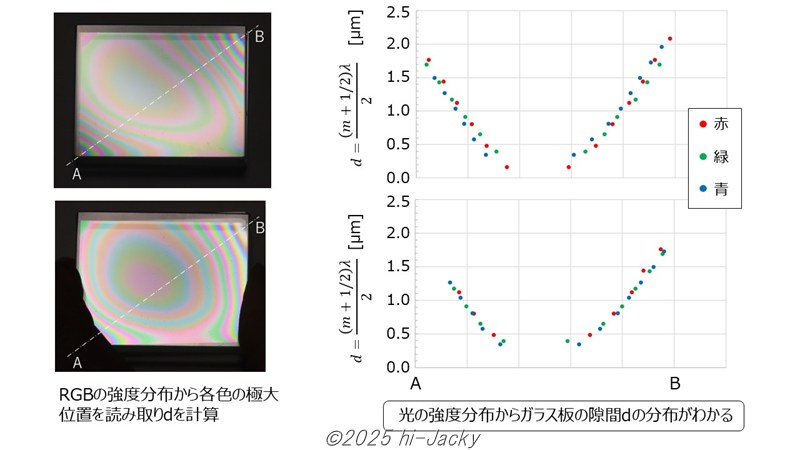

このカラー写真を画像解析ソフト「ImageJ」を使って解析します。面全体を解析するのは大変なので,下図に示すA-Bを結んだ線上を解析します。A-B上の各画素のRGB(赤緑青)の強度をソフトで読み取り,分布をグラフにしました。光のあて方が均一でないので場所によって強度が強かったり弱かったりしますが,波打っている波形の極大点(ピークのところ)がその波長の光が強め合っているところになります。分布を見ると,光の色によって強め合っている位置が異なることや,ピークとピークの間の距離が色によって違う(波長λの長い赤の方が青よりピーク間が広い)ことがわかります。

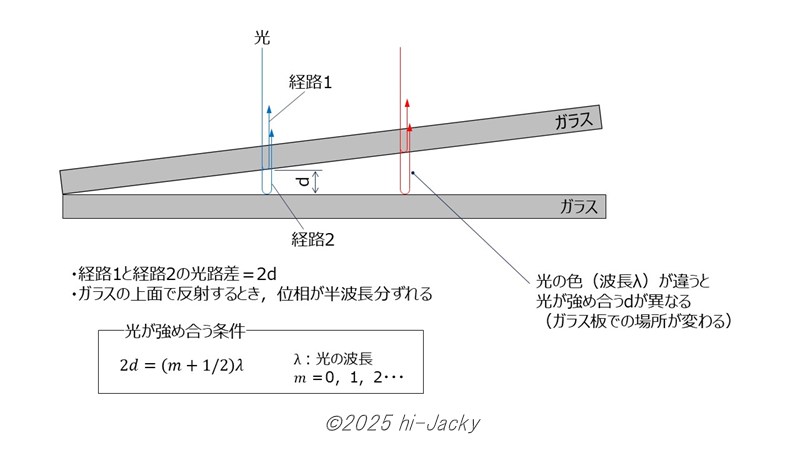

ガラス板の隙間の幅dに対し,波長λの光が強め合う条件を下図に示します。この式から,光の色(波長λ)が違うと光が強め合うdが異なることから,ガラス板で光が強め合う位置が変わることがわかります。

ガラス板の隙間はどのくらいあるのか?

この干渉縞の形から考えると,中心付近が一番隙間が小さく,ガラス板の外周部に向かって隙間が大きくなっていると考えられます。そこで,中心からピークが何個目かということから上式のmがいくつになるかを推定するとともに,赤(640nm)・緑(520nm)・青(460nm)の波長を仮定してdを計算しました。その結果が下図になります。赤・緑・青が同じ線状付近に集まって分布しており,エイヤーでやった割にはいい感じの結果になっています。この結果から,隙間は最大でも2μm程度であると推定できます。

まとめ

手元にあるものを使って,光の干渉実験をする方法を紹介しました。光の波長の設定の仕方などいい加減なところはありますが,概念を理解するには手軽にできる方法かと思います。一度やってみたらいかがでしょうか? よければ感想をお聞かせください。