山に登っているとガス(霧)で森が覆われていることがあります。そんな中を歩くと,自分の髪の毛に水滴がついてしっとりします。蜘蛛の巣の糸にも水滴が付きます。そうすると,蜘蛛の糸が見やすくなって巣の構造がわかったりします。また,水滴の付き方は糸によって異なるので,巣を構成する糸の違いが可視化されることもあります。今回はそのように可視化された蜘蛛の巣の構造を中心に紹介します。

ジョロウグモの巣

秋によく見る蜘蛛の巣といえばジョロウグモがあります。大きな巣をかけます。下の写真はジョロウグモの巣に水滴がついて構造がわかりやすくなったものです。巣は3層構造で,真ん中の主網の中心付近に蜘蛛がいます。主網をはさんで二つのバリアー網があり,写真右側のバリアー網にはいろいろなものがくっついています。くっついているのは脱皮殻や食べかすだそうです。

参考)すごいぞ! ジョロウグモの巣

ジョロウグモを拡大して撮影しました。蜘蛛の右側にバリアー網についてモノも見えています。また,糸に水滴が付いている様子もわかります。

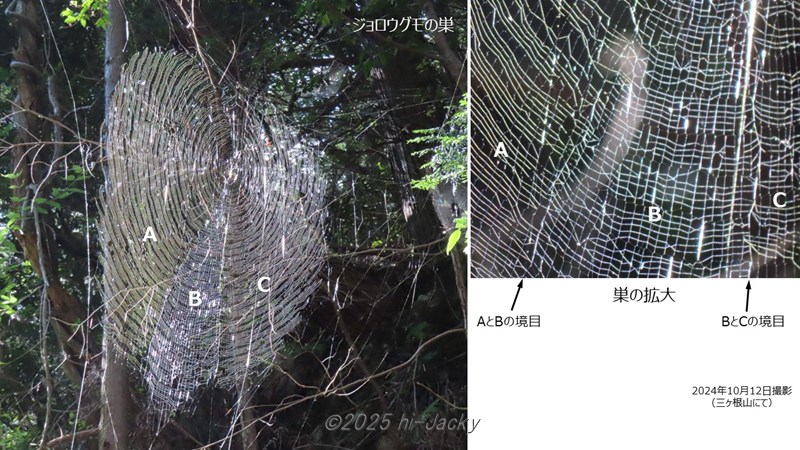

主網は光の反射でその構造を見ることもできます。下の写真は晴れた日に三ヶ根山で撮影したジョロウグモの巣です。巣の糸の色が左右で異なることがわかります。ジョロウグモは巣の半分を交互に張り舞えるので.このように左右で異なって見えます。

しかし,ジョロウクモの巣の中には下の写真に示すように3つの領域(A・B・C)に分かれて見えるものもあります。必ずしも巣の半分づつ張り替えるわけではないようです。

一所懸命,巣を作っている蜘蛛がいました。下の写真は張っている糸の様子がわかるよに画像のコントラストを強調してあります。縦糸が張られ,そこを足場にして蜘蛛が横糸を張っている様子がわかります。

水滴の付き方とそこからわかる蜘蛛の巣の構造

ジョロウグモとは別の種類の蜘蛛の巣も見てみましょう。3枚の写真を示します。これらは,外周部の糸には水滴が付いているのに対し,内周部の糸には水滴が付いていません。また,水滴の付いた外周部の占める割合は一定ではなく,大きかったり小さかったりします。半径で外周部の占める割合を見ると,上から40%・55%・75%程度です。

水滴の付いているところをよく見ると,横糸に多く水滴が付き,縦糸にはあまり水滴が付ていないように見えます。横糸には粘着性があり,縦糸には粘着性がないことから,水滴が付いているのは主に粘着性のある糸であると推定されます。そうであるとすれば,粘着性があって獲物を捕まえるために使われている巣の領域は,意外と狭いという感じがします。

まとめ

山がガスに覆われた日に見かけた蜘蛛の巣から,いろいろ考えました。普段は眼に入っていてもスルーしていたものが少し条件が変わっただけでこのような気付きを与えてくれるものになります。「書を捨てて町に出よう」という寺山修司の言葉がありまが,外に出て感じることが大事だと思わせてくれた蜘蛛の巣でした。